giorno 0/1

ore di sonno: 5

jet lag: per ora tutto bene

Ma io non sono questo tipo di persona. Non che non mi preoccupi, anzi, mi carico di angosce come una molla; ma di sicuro non mi premunisco.

E questo si vede dal principio.La partenza intelligente vuole che ci si alzi di notte, si vaghi per la città addormentata, si sonnecchi in aeroporto fino al momento in cui l’aereo si libra in volo e noi possiamo fare ciao ciao con la mano alle casette, scacchiere di campi arati e meno arati, piste d’atterraggio, mucche e infelicità varie che abbiamo lasciato al suolo.

Ma non la mia. La mia non è una partenza intelligente, ma intelligentissima. Il mio volo è alle dieci e trenta del mattino, bello e comodo, a Malpensa 1. Che può andare storto?Senonché il volo è anticipato all’improvviso di mezz’ora, alle nove e cinquantacinque, il terminal 1 è vicino se abiti a Busto Arsizio, o a Varese, o se vieni in macchina, a cavallo e persino in trattore, ma non proprio dietro l’angolo se abiti in una zona di Milano senza metropolitana; e inoltre mi hanno scritto – l’hanno proprio specificato sulla carta d’imbarco – che devo essere lì tre ore prima della partenza, casomai una gigantesca sequoia spuntata quel mattino stesso si frapponesse coi suoi mastodontici rami fra me e il gate. Alle sei e cinquantacinque, dunque.

Io però non ho paura.Ho puntato la sveglia alle cinque del mattino, così sono sicura di arrivare giusta.

Ma poiché la partenza non è intelligente, ma intelligentissima, il mio cervello mi sveglia alle quattro e ventisei con un interessante medley mentale di cantanti neomelodici e sinfonie mozartiane. Approfitto per leggere un pochino, prima della sveglia (sì, lo so, non ha senso, ma di questo mi sono accorta solo dopo).

Mi vesto con la cura tipica del cuore della notte, quindi a metà fra un’americana in vacanza e un’ipovedente al buio (“sembri in pigiama, Ida” commenta un amico a cui ho mandato la foto, e ha ragione, non è gentile ma ha ragione) ed esco. Ma dove vado?

Vado a Tokyo, mi ripeto. Da sola, col mio giapponese da Duolingo e la mia disorganizzazione cronica. Non ho una mappa, non conosco la città e ho solo un paio di amici di penna che, giustamente, lavoreranno.

Ci resterò tre settimane, senza saper leggere i kanji, senza un’idea precisa di cosa visitare e, soprattutto, senza aver ancora aperto la guida turistica che mi è stata regalata. Parto con uno zaino e la valigia piccola. Resto ventuno giorni. Le tappe sono delineate solo a grandi linee: Tokyo – Kanazawa – Kyoto – Nara – Yokohama – Tokyo di nuovo. In mezzo, forse, Osaka, Hiroshima, Nagano, o qualcos’altro ancora.

Avrò tempo di riflettere in aereo, penso.

Senonché il mio compagno di volo sulla tratta fino al primo scalo decide che se l’aereo infrange il muro del suono, lui deve abbattere quello delle convenienze, si toglie le scarpe (dei bellissimi sandali, lo ammetto) e rimane scalzo, coi piedi sul sedile di mezzo come uno splendido monile sul cuscino di velluto di una gioielleria. Poi seppellisce la testa in una delle coperte, cercando di tenere al caldo entrambe le estremità – lui scende ad Abu Dhabi, torna a fare visita alla famiglia, mi racconta, quindi si è vestito per la temperatura di là, cioè quarantadue gradi, e non è pronto ai sedici del condizionatore in aereo.

Serve una mano, chiedo, e mi pare ironico, perché gli offro un arto in soccorso di un altro arto. Lui scuote il piede come dire: No, no, ma io gli cedo comunque la mia coperta, così può nascondersi completamente. Dorme beato quasi tutto il viaggio, ma mi cede il suo pranzo, quindi va bene così.

Arriviamo ad Abu Dhabi in perfetto orario, e al momento dei controlli mi accorgo che a essere fermato non è il misterioso uomo d’affari che viaggia con la valigetta rinforzata, né il tipo che trasporta sei sacchetti di plastica non meglio identificati ma io, l’unica cretina che è passata sotto i metal detector con dodici forcine di metallo nei capelli.

Comincio a essere un po’ intontita. Mi dirigo al gate del volo per Tokyo, che non esiste e continuerà a non esistere finché non smetterò di guardarlo, per poi comparire con aria di sfida non appena mi giro, come a dire: Io son sempre stato qua.

Mentre sto per addormentarmi su una sedia imbottita sotto il cartello dell’imbarco, vengo svegliata dal muezzin elettronico dell’aeroporto. Ho fame, e mi è rimasta ancora un po’ della pasta del mio amico scalzo. Ma non ho una forchetta. Mi interrogo sul da farsi, evocando tutta la saggezza ancestrale e, considerato che i miei antenati più remoti sono delle scimmie, mangio con le mani.

Nel frattempo, il volo per Tokyo è sparito di nuovo, e con esso il suo gate: dovrei decollare dal 58, eppure la progressione numerica va dal 55 al 56 al 57 al 36 senza soluzione di continuità. Mentre mi aggiro confusa, il gate ricompare, ma da tutt’altra parte. Non discuto; i numeri sono arabi e qui siamo negli Emirati, hanno per forza ragione loro.

Mi rendo anche conto che ho il telefono quasi scarico e un caricabatterie inadatto alla presa triangolare che vedo sui muri. Ma sono troppo stanca per risolvere il problema in modo sensato. Mi arrendo e forzo il mio caricabatteria a due spine nei tre buchi. Incredibilmente, funziona.

Il volo fino a Tokyo procede liscio. Guardo alcune puntate di “Westworld” in ordine sparso, senza accorgermi che non sono in successione, e mi addormento. Alle 8.15 ora di Tokyo, 1.15 ora italiana, decido che è il momento di assestare il fuso orario e mi piglio ripetutamente a schiaffi per svegliarmi. Inauguriamo la discesa verso la capitale giapponese con una maschera in tessuto che mi fa sembrare forse un’amante della skincare, quasi sicuramente la versione turistica del fantasma dell’opera.

Dopo aver terrorizzato alcuni passeggeri (come dargli torto? Siamo al buio e io somiglio alla mummia di un Ramsete a vostra scelta) guardo nel dormiveglia tre episodi di “The White Lotus”, fino all’atterraggio. Non capisco nulla, ma non è rilevante.

Sulla faccia, incurante della mia maschera in tessuto, troneggia un brufolo così grande che sono indecisa se dichiararlo alla dogana.

P.s. aggiunta doverosa:

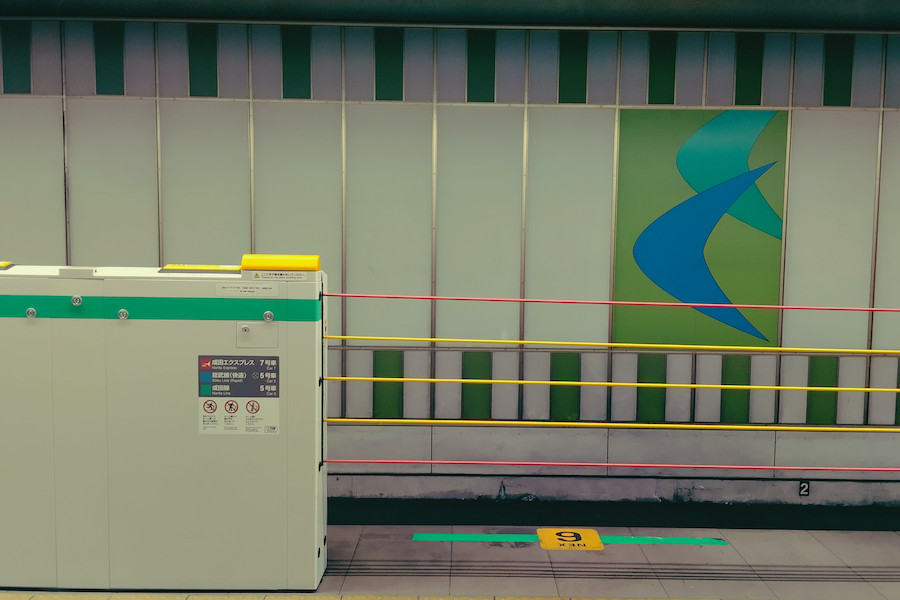

All’aeroporto di Narita i macchinisti spolverano i segnali di apertura porte, i corridoi dei bagni parlano, i gabinetti cantano.

Ma forse è solo un’allucinazione da mancanza di sonno.