Una corda tesa, che lentamente oscilla da sinistra verso destra e una sedia capovolta: questa è l’immagine amara della morte di una leggenda che nasce una sola volta in decenni. Alexander McQueen, nel suo ultimo gesto di amore profano, rivela la distanza reale che separa l’uomo dall’oblio, anche se di uomo conservava solo l’immagine e l’oblio era più buio di quanto si potesse immaginare.

Dissacrante diffamatore delle arti sterili, riversò tutta la sua vita nella ricerca di verità personali quanto sociali, che divennero la chiave del suo successo. Nato in una famiglia d’estrazione operaia nel 1969, cresce nelle terre umide della Scozia, che in tutta la sua vita ebbe sempre negli occhi, come se a prescindere da qualunque immagine avesse davanti, sullo sfondo, riuscisse a intravedere comunque sfocate alture di un intenso verde bosco e ripide strade di periferia: quelle della sua infanzia.

La sua crescita è repentina, e con questa la sua indipendenza, tanto da lasciare gli studi a sedici anni chiamato all’azione dalla scuola della vita. Questa scuola furono le sartorie come Anderson e Sheppard e i costumisti teatrali Angels e Bermans, dove si formarono gli occhi minuziosi propri dell’esperienza sartoriale e la creatività del possibile derivatagli dal periodo nel dietro le quinte teatrali. Subito dopo arrivò in Italia, alla corte di Romeo Gigli dove l’atto pratico era accompagnato da quello creativo, e lì si consolida la figura del designer come creatore in Alexander McQueen, che però non cesserà di mutare e maturare negli anni. Dopo l’Italia ritorna in Gran Bretagna, arrivando alla Central Saint Martin qui, finalmente, la sua creatività può prendere forma, senza che quest’ultima smetta di rafforzarsi con studio di materie classiche ed artistiche. “Furono giorni dove tutto sembrava spontaneo, gli occhi apprezzavano, le mani volavano”, diceva Alexander McQueen ricordando il semestre accademico, come se già conoscesse ciò che avrebbe vissuto.

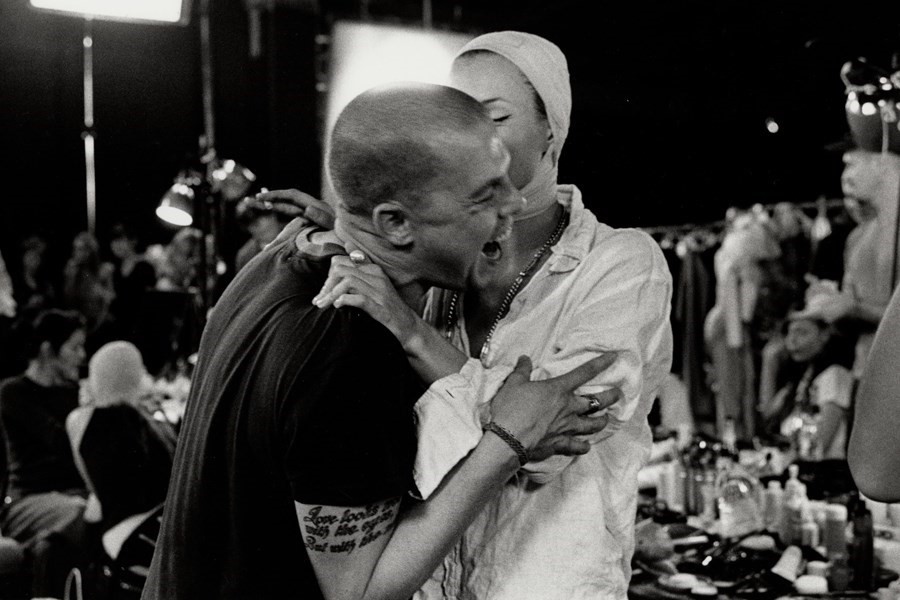

Una donna dall’immagine altisonante, che sembrava uscita da un dipinto surrealista di Dalí, nota questo enfant prodige comprendendone, forse per prima, il peso che si portava dietro. Questa donna era Isebella Blow. Tra i due si creò un rapporto di affinità elettiva, una sorta di dipendenza l’uno dall’altra che superava la sfera creativa ed invadeva quella personale, entrambi conoscevano il lato oscuro, scarsamente illuminato della vita, e ne condividevano i silenzi . Lei fu la sua prima cliente, comprandogli l’intera collezione di fine corso alla Saint Martin, un gesto di protezione, una carezza nuova per il giovane ragazzo scozzese.

Da lì a poco McQueen intraprese un cammino verso la vetta più alta ed il profondo baratro di questa scalata a doppio senso. Nel 1996 diventa direttore creativo di Givenchy, un sogno da toccare con mano, ma ben presto capirà che non tutto è come sembra e che le regole della couture francese sono imposte e non si possono contrattare. Così, dopo una collezione d’esordio a dir poco divina, con la quale mostra un nuovo lato di se stesso, quello fantastico di un bambino mai stato realmente tale, tra creature mitologiche ricreate da armature d’oro e tubini neri simbolo della maison, in un equilibrio inedito, capisce che la strada è in salita, sopratutto in un’era Galiana dove la moda era ad un passo dal diventare costume di scena. Si concretizza in lui l’idea che forse in quella piramide della couture, non c’è spazio per lui. Così, dopo anni, nel 2006, lascia la veste satinata di couturier per indossare di nuovo i jeans a vita bassa e ritornare a casa, firmando con l’allora gruppo Gucci (ora Kering) per continuare a creare collezioni sotto il suo nome. Un salto nel vuoto che durò fino alla morte, senza mai più toccare terra.

Da quando creò il suo brand (che definirlo tale sembra non restituire quell’idea di astrazione che ne aleggia attorno ) fu un continuo su e giù tra i colli emotivi dell’Io. Il suo immaginario gotico, di un universo scomparso, divenne la sua cifra stilistica e venne sempre più celebrato dalla critica, che si stava abituando all’idea di una moda antimoda. Sono i suoi show a consacrarlo. Sono eventi unici dove lo scalpore, lo shock e l’incubo convivono per quindici minuti di spettacolo del reale. Mostravano una società violenta. Trattavano di argomenti d’attualità e si servivano di un linguaggio chirurgico: erano un’operazione sociale volta a scavare dentro ognuno. Un esempio è lo show del 1995 intitolato “Highland Rape” (‘’Lo stupro delle Higlands’’), metaforicamente lo stupro della Scozia da parte del Regno Unito, ricreato da gonne ed abiti in tartan strappati, violentati da una politica accentratrice e despota. E dopo è il turno di Harlom Shalom, la modella che sembra roteare su se stessa, mentre una macchina le spruzza vernice addosso, un’azione che vuole mostrare una società meccanica giudicante e carnefice. Di certo uno dei più emblematici rimane lo show piumato della F/W 2009, dove modelle coperte d’ali piegate percorrono una venue con al centro una discarica di scarti industriali: allegoria della quale McQueen si serve per narrare la condizione dell’uomo incapace di prendere il volo e costretto a piegarsi su se stesso sporcandosi le ali d’inchiostro. Un Botticelli contemporaneo, alla ricerca della sua Venere, che diversamente dall’artista rinascimentale, ha forme largamente generose, vive in una teca di vetro, intubata e dai tratti deformati: in poche parole, un’Afrodite contaminata.

Alexander McQueen fu questo, uno dei personaggi descritti da Charles Dickens, vissuto in un Paese immaginario di straccivendoli e maîtresse, ma di sicuro protagonista della propria storia. Cantautore dei propri versi. Sceneggiatore del proprio dramma. E alla fine della prosopopea rimane una domanda, un dubbio che si rivela solo per ultimo: è tutto questo realmente accaduto?