“Un mondo alla pari, devo portarti” è una delle frasi tratte da un testo di Paul Celan, che sintetizza metaforicamente la distanza tra il reale ed il fantastico, come se si potesse evadere in un luogo lontano dove tutto è retto da un sistema di pari livello. E questo estratto testuale sembra anticipare proprio l’intento artistico di Liza Ambrossio: mostrare quanto l’utopia di un mondo equo sia solo una fantasia infantile. L’artista di Città Del Messico, nella sua ultima mostra personale “The witch stage” all’OPR Gallery di Milano, fino al 29 aprile 2022, svela i segreti del suo passato turbolento, fatto di tradizioni, usi e costumi, ma anche di rifiuti e punizioni, portando fuori una parte di sé che nel percorso espositivo si rivela essere comune alla storia della donna.

Una mostra che si serve delle parole del privato, di un linguaggio intimo, per narrare la crudeltà di un’esistenza che si ripete da anni e che porta con sé le ferite di generazioni. Si cresce con il desiderio di andar via, di trovare un proprio spazio, di abitare il proprio mondo eppure a volte il mondo degli altri sembra più bello, fa riflettere la Ambrossio, specificando che questi “altri” in realtà è uno solo, è il genere maschile, cioè l’uomo: il padre, il fratello, il marito, l’amante della donna, che si impongono come necessari per la sopravvivenza di quest’ultima, incapace di camminare autonomamente e di autodeterminarsi. Il tempo labile di una donna è scandito da due momenti che si alternano: l’ammirazione e l’isolamento. Il primo è nella scoperta dell’uomo di una figura di sesso opposto che sappia colmare quel vuoto affettivo che porta dentro. Il secondo è dato dal rifiuto da parte dell’uomo di dover dipendere dall’affetto della donna, che non viene allontanata, ma avvolta in un abbraccio che si stringe sempre più. Due identità a confronto, ma sopratutto abitanti di uno stesso luogo, che sembra dover obbligatoriamente appartenere ad uno dei due, portando a distinguere la società in padroni di casa uomini e ospiti subalterne donne.

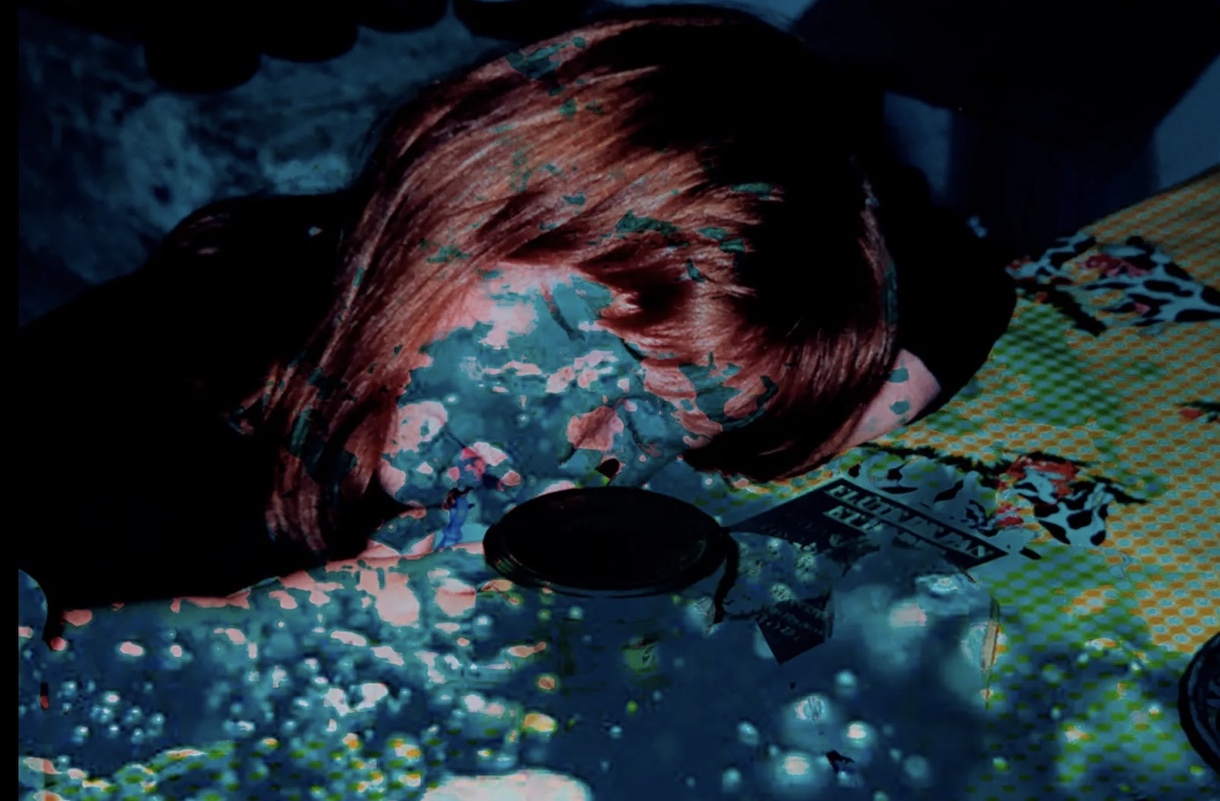

Il giardino roseo del vicino della donna, di questo così detto “uomo”, è costruito con le sofferenze di quest’ultima e l’artista, tra stampe e installazioni pendenti avvolte in tessuto bianco, vuole narrare la sua storia, spiegare che anche lei ha vissuto in un giardino, ma che tanto verde non lo era. L’intera mostra è come un romanzo autobiografico discontinuo, con diverse pagine vuote (a volte corredate da foto) e altre ancora lasciate incompiute, come se ci fossero degli spazi, delle pause, volontarie o forzate, ma che certamente nascondono delle parole mai ascoltate. Per tutto l’ambiente abitato del vissuto dell’artista sudamericana, si crea una tensione a dir poco elettrica che accompagna lo spettatore in un cammino nel buio dell’Io. “Nei miei ricordi, so di aver visto i volti di tante donne”, dice l’artista, che fin da piccola ha sentito su di sé il peso del genere che non ha scelto, ma che avrebbe voluto scegliere con convinzione.

La scelta personale di Liza Ambrossio è quella di porre l’attenzione su quello che si potrebbe definire “il complesso femminile”: la fragile potenza della donna.

Soggetto di tante domande, la donna, secondo la Ambrossio, non percorre la sua vita facilmente, ma passa per fasce e stadi psichici che, come delle punizioni, la fortificano e le permettono di continuare, pur sempre rivestendo il ruolo di “nemica della società”, colei che ha posto domande alle quali l’uomo non sapeva rispondere portandolo a domandarsi se sia lui ad avere realmente tutte le risposte. Una crisi sistematica di questo equilibrio durato millenni, ma che dalle prime rivolte femministe mostra instabili fondamenta.

Di tutto il percorso fatto di poche camere, rimane impressa l’immagine di una donna adulta, nuda, che sembra cedere ai ricordi e si lascia trasportare dall’acqua di una vasca, inconsapevole di dove sia, ma consapevole di esserci, proprio come la penultima stampa rappresenta, circondata dal freddo di un muro industriale che le fa da cornice, restituendo con precisione quell’emozione di abbandono, come se pure lo spettatore stesso stesse facendo un bagno nei glaciali mari del reale sociale.

Liza Ambrossio così crea un atto performativo femminista che non usa parole, ma immagini per reinterpretare l’iconografia maschilista del concetto di “mondo”, restituendo alla donna la sua battaglia.